先说结论:核心原因是劳动分配制度设计,其次是人口多资源少;

外部原因:中国进入工业化比西方晚近100年,在全球产业链分工中,一直处于生产制造低利润环节,帮发达国家贡献廉价劳动力,污染生态环境为代价来换取经济发展。

一条产业链分为四个区间,其中生产创造环节总是处在产业链上的低利润环节。

1、中国制造利润率在 2%~3%

2、国际高端制造利润率为 10%~20%

而占据产业链高利润区的是

3、研发和设计,利润率在20%~50%

4、品牌和营销,利润率达20%~50%

在国际产业分工体系中,发达国家的企业往往占据着研发设计和品牌营销的产业链高端位置,发展中国家的厂商则被挤压在了低利润区的制造环节。

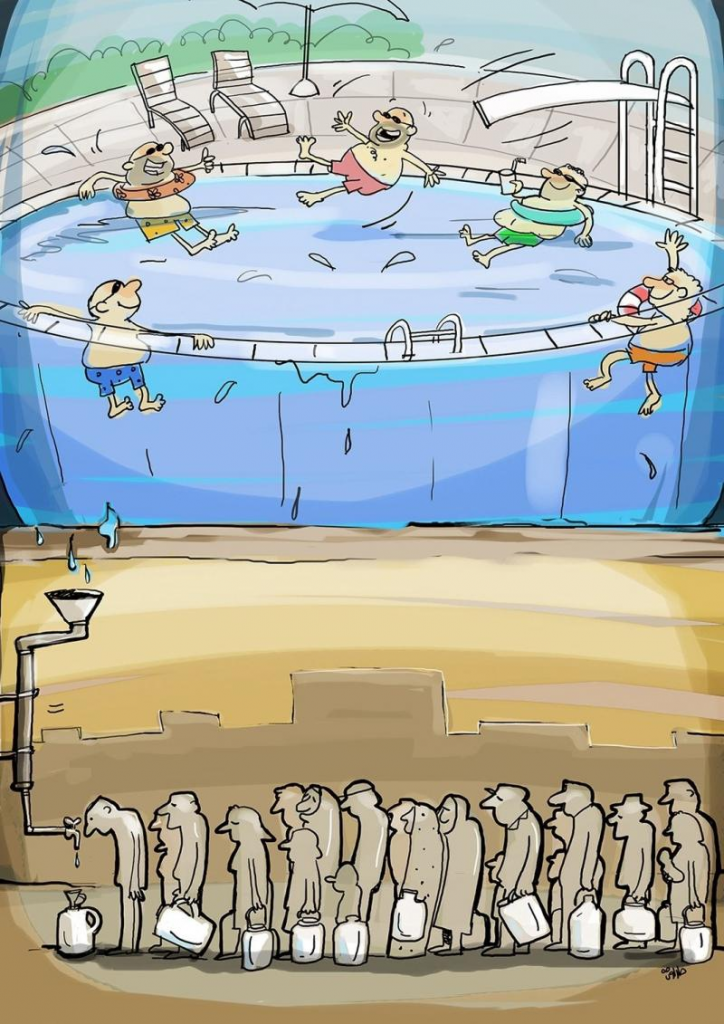

内部原因:由于中国人口众多资源少,以及权利和资源高度集中在统治者阶层中,统治者阶层为了维护自身利益,在劳动分配制度设计的时候,只把有限资源分配给劳动阶层,确保可以持续榨取剩余价值。医疗、养老等社会福利保障体系实行双轨制,计划经济主导,市场经济辅助。

这里提到一个公式:GDP=政府收入+企业收入+劳动人民可支配收入;

二十年前劳动人民可支配收入比例65%,现在可支配收入比例降低到了45%,美国是60%;

蛋糕(财富和资源)大部分都被极少数分蛋糕的及其手套们分走了,做蛋糕的没日没夜的劳作,也只够温饱,能不累吗?

然后讲中下层劳动者自己不努力,自己没能力。

简单总结一下:人口多、资源少、社会容错率低、社会兜底底线不高、进城税太高、攀比心理过重导致绝大部分人路径单一,挤在同一条赛道上。由此产生了投资性购房、攀比性教育、商业性婚姻、续命性医疗这四大景观,贯穿一个人的一生。

中国人35岁前的人生成功模板就是

读市重点小学——考入省重点中学——考入重点大学(985/211)——考上重点城市重点部门的公务员或至少进入重点国有企业工作——买下重点城市核心地段重点学区的楼盘——结婚生子重复以上步骤培养下一代。

为什么将这一套模板奉为真理?

人口多、资源少:只要生在这片土地,大部分人从出生开始每时每刻都在玩一款淘汰赛游戏,游戏体验既惊险又刺激,闯关环节设置得无比复杂,能通关的人都是极少数。从出生开始,胎教、学前教育、启蒙教育等各类培训接踵而至,进入小学后,排名和竞赛就悄然开始。初中阶段的学生更是要面临更加残酷的厮杀——50%的学生没有资格进入普通高中。教育体制的实质不是为了培养人才,而是淘汰足够数量的学生成为蓝领阶层,维持中上层的体面生活,这才是我们教育体系的隐含目的。基础教育阶段的学习本质上不是为了学习知识,不是为了探索世界,而是在独木桥上将别人踢下去,踩着别人的尸体通过独木桥。我们的每一项考试,从小升初到中高考再到公考,本质上是为了与同龄人争夺未来的社会资源优先分配权和争夺异性资源婚恋权。

教育体制的优点:普及式教育。就是让原本应该在贫民窟里靠体力和沉迷土嗨短视频快乐一辈子的人,懂得了基本的逻辑,数理,社会,历史,然后知道多巴胺及时满足的快乐廉价的快乐。中国式教育给了大家痛苦和悲哀的权利。但痛苦和悲哀的根源不是教育。中国式教育给了你撕破美好的谎言看到痛苦的能力,所以你才会感到悲哀。

社会容错率低:由于人口众多资源稀缺,导致社会容错率极低且淘汰率极高。初中阶段贪玩,导致中考进入职高,你的前途基本上在某种程度就被宣判死刑了。高中阶段贪玩,导致高考考入专科,你的前途基本上在某种程度就被宣判死缓了。与此同时,我们的社会有一套“社会时钟”理论——在这片土地,错过一定的时间做某件事是没有任何价值的。在我们这片土地,普通人的人生是不允许出现差错的。每个关卡对于玩家的年龄设置了或明或暗的限制。包括知乎在内的各个社交平台,从抖音快手到小红书微博,几乎很少给予“中老年人”正面评价。你如果细心观察一下知乎的就业和婚恋问题,只要和大龄沾边,对所有人都是不友好的。比如大龄剩女相亲困难,比如35岁老员工被无情辞退,比如中老年人普遍思想过时观念保守。

社会兜底底线不高:虽然人力资源(human resource)这个概念是舶来品,但是将其玩转到极致还当属我们。西方国家普遍将人的智力、聪慧、知识看作人力资源,既然要发挥人的聪明才智,就得体现出对人的尊重。但是,由于我们的劳动力天量供给,索性直接将人当成一种资源,与石油、天然气、煤矿等资源没有本质区别,缺了一颗螺丝钉,后面还有一堆性能更好的螺丝钉可以替补。为了避免35岁被优化,所以当前公考报名人数年年突破天际。

进城税太高:房地产本质是一项进城税,虽然我们的个税起征点是5000元,每月缴纳个税的群体比例并不高。但是,房地产作为一项隐形税收,可以让新市民掏空两代人积蓄,背上30年的贷款支援当地城市基建。你想进城安家落户,就得缴纳这笔款项。你想让孩子读更好的学校,就得多缴纳款项。

攀比心理过重:通过自身吃苦获得某样生活资料,然后进行囤积,进而踩在其他人头上,是大部分人的人生最大快感来源之一。对于大部分人而言,幸福感来自于“我比我的比较对象过得好”。这一切源于唐宋以来的科举制造成的阶级流动可能性,以及事实上的人上人体验。中国人投资逻辑是:我要掌握其他人生活的必需品——对方的匮乏会让这项生活资料产生稀缺——稀缺了我就能挣钱并体验人上人的感觉。